企画B-2トップに戻る

企画B-2トップに戻る

企画B-2トップに戻る

企画B-2トップに戻る

- PART1

12月14日、本日は演奏動画の撮影日。

場所は目白のギャラリー鶉(じゅん)さん。

都心の住宅街のど真ん中にひっそりとあるギャラリーはとても静かで落ち着いた佇まいです。

この中でどんな音楽が出来上がるのか、とても楽しみです。

今回は1日で全てのシーンを撮りきるため、非常にタイトなスケジュールとなっているので、無駄なく進めなくてはなりません。

今までのミーティングは全てオンラインで行っていたため、直接顔を合わせるのは当日が初めてです。

撮影現場が初めてというスタッフも多く、きっとみんな不安も多かったと思います。

「うまくコミュニケーションが取れるだろうか・・」「皆さんどんな方々だろう・・」等々。10時にカメラマンさんと音響さん、スタッフが、10時30分に箏奏者が会場入り。

最初に検温&アルコール消毒です。勿論全員マスク着用。これは重要です!

いよいよセッティング開始。

1曲目は庭を使って屋外で「百花譜」の撮影です。幸い午前中は抜けるような青空の快晴で、屋外撮影が可能となりました。

まず楽器、カメラのセッティングです。あまり広くない敷地なので、それぞれどのように置くかで試行錯誤です。楽器だけでなくカメラが4台、マイク2本を立てなければならないので、カメラマンさんは大変ご苦労されていました。また午前から午後にかけての撮影のため、太陽の移動に伴い、日差しの向きが変わることもあり、それを計算しての位置決めということで、いろいろな制約があるのだと痛感しました。

セッティングが終わり、リハーサルも兼ねていよいよ撮影開始です。

住宅街の中にある場所なので、すぐ脇に道路があり、車やバイクの音が聞こえるため、それらの音が入らないようにしなくてはなりません。また、頻繁に飛行機が飛ぶので、その音も要注意です。

庭をはさんで周りはぐるりと住居なので住人の出入りもあります。

加えて近くで工事をやっていたためその音も気になります。

車のない江戸時代には自然の音がむしろ色を添えたのでしょうが、今は機械の音にとって代わってしまいさすがに色を添えることはできません。これも現代ならではのことですね。

せっかく車が通らなくて、「うまくいった!」と思っているのに、曲の終わりに工事現場の「カンカンカンカン!!」という音が入ってしまったり、トラックの「ヴォー!」という音が入ったりする度に、スタッフ一同顔を見合わせて、あちゃ~という表情になっていました。

何度も繰り返し演奏されたのですが、奏者のお二人はきっと寒かったと思います。手が悴んでいるはずなのに、それを全く感じさせることなく何度も何度もカッコよく演奏される姿に頭が下がります。

いつも屋内で聴いている音楽を外で聴くのはとても新鮮でした。冬の澄んだ空気の中で上質な音楽が聴けて、心が洗われるようでした。

13時、ようやく1曲目の撮影が終わり、昼食タイム。みんなずっと寒い外にいたので、ようやく室内で腰を下ろして休憩です。食事は大事。

(文:森田敬子、写真:三好美穂)

- PART 2

その後、2曲目、屋内での撮影のためのセッティングです。このあたりから空が曇ってきて、機材などは外に出していたので、雨に注意です。今度は狭い空間をいかに最大限に使うかという点が課題です。

2曲目は古典曲「五段砧」。これを2人の奏者が背中合わせでお互いを見ないで演奏する、という斬新な撮影です。

引きのカメラだけでなく、それぞれの奏者の手元カメラも設置しなくてはならないため、空間ぎりぎりまで使うことになります。と、ここで新たな問題が発生。

ちょうどガラス窓の向こう側に、クリスマスツリーが!会場下見の際にはなかったとのこと。

さすがに古典曲の演奏にクリスマスツリーが映るのはあまりよろしくないということで、それを隠す方法に苦戦しました。室内に御簾を下げてもどうしても透けて見えてしまいます。最初は黒い幕で覆いましたが、中から見ると人ならぬものが立っているように見えて結構不気味です。

その時、スタッフの一人から、衝立を立てたらどうかとの提案があり、それを立てかけたところ、何とか見えなくなり、これで一安心。

さあ2曲目の撮影開始です。

背中合わせの演奏は奏者にとっては呼吸と聞こえてくる音と感覚だけが頼りです。

江戸時代、箏曲は目の見えない人の専業とされていました。ですから、それができないはずはない、という考えのもと、そのスタイルでの演奏になりました。

演奏が始まると一気に緊張感が走ります。奏者の一音一音が、水を打ったように静かな空間に響いていきます。

見ているスタッフも息をつめ、微動だにせず、演奏を見守っていました。

間の取り方、呼吸の合い方、音色の協調性、いずれも素晴らしく、背中合わせに演奏しているとは思えないくらい素晴らしい合奏でした。普段からいつも一緒に演奏されている2人だからこそできる技です。

次は、演奏者と見学者のインタビュー撮影です。

まずは演奏者2人のインタビュー。

今回の演奏の感想や、箏に対する想い、世界に向けてのメッセージなどを伺いました。お二人の素顔が見られる素敵なインタビューとなりました。

次に見学者のインタビューです。

今回、声楽をご専門にされている方をお呼びして撮影風景を見ていただきました。

洋楽専門家からみた箏について、いろいろな角度からお話を伺うことができました。間近で箏の演奏を見るのは初めてということで、とてもわかりやすくコメントしてくださいました。

ここでエピソード&謝罪を一つ。

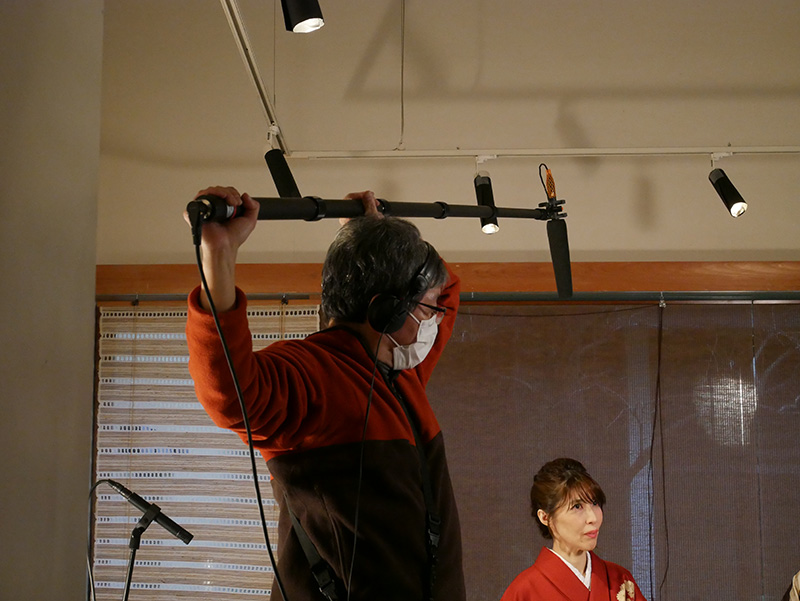

カメラマンさんがマイクを上から持っていらしたのですが、インタビューが思いのほか長くなってしまい、非常に重いマイクをずっと持たせることになってしまいました。カメラマンさんの様子が大変そうになっていたのは感じていたのですが、ついつい質問が多くなり(筆者がインタビュアー)、大変な思いをさせてしまいました(焦)。

カメラマンさん、ごめんなさい!!

(文:森田敬子、写真:三好美穂)

- PART3

インタビューが無事終わり、最後は洋楽ドビュッシーの「月の光」です。

時間は16時。日が暮れてきてタイトルのイメージに合う時間になりました。

ここで大きく変わったのが照明です。

ガラス張りの建物のため、外に黒い幕を張り、外からの光を遮断します。

中の照明器具にも光量を調節するために全て黒い紙が巻かれ、最小限の光になりました。

そして奏者の斜め上から月の光に見立てた明かりを照らします。

この時使用されたのは、トレーシングペーパー。照明の前にトレーシングペーパーを置くことで、とても柔らかい光になりました。勉強になります。

演奏で使用されたのは17弦箏。これは低音箏で、弦も太く大変柔らかい音色の楽器です。

普通の箏は指に爪をはめてそれで弾くのですが、今回は爪をはめず、指だけで演奏することになりました。

これにより、さらに音色がソフトになり、「月の光」にピッタリでした。

衣装はドレスでしたが、演奏されるときはなんと靴を脱いで裸足で演奏されていました。

床を踏みしめて演奏する方が確かに安定して弾けます。

今回の室内の床は石だったのですが、幸運なことに床暖が入っていたため、裸足でも冷たくなかったのですね。

演奏も素晴らしく、心が落ち着きました。撮影の最後にリラックスできた気がします。

これにて無事撮影終了です。

撮影終了後、スタッフ皆で記念撮影しました。

一日しか一緒に仕事をしていないメンバーですが、和気あいあいととても明るい現場で、本当に楽しかったです。集合写真の皆さんの表情がいいですよ~!撤収が終わったのが18時。スケジュールピッタリです!

新型コロナがなければ打ち上げやりたかった!!さあ、これから動画編集作業です。

まだまだ終わりませんよ。

2月の公開を是非お楽しみになさっていてくださいね。

長文最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(文:森田敬子、写真:三好美穂)