高度な技術と豊かな表現力をもった音楽家の育成へ。第一線で活躍する世界的に著名な教授陣が、“プロフェッショナルを目指す学生”に対し、真摯で熱心な指導を行います。さらに、個々の音楽技能の向上だけでなく、あらゆるステージで生かすことのできる基礎を1年次から順序立てて学べるアンサンブルの授業も充実。合奏における協調性と意思疎通の能力を磨くことを重要視したレッスンは、他者との調和を学びながら一緒に音楽を創造する能力が培われます。

技術的な指導に留まらない人間力を育む指導は、プロフェッショナルのプレイヤーとして活躍する優れた演奏家のみならず、社会的に責任感のある個人として成長できる人材を多く輩出しています。

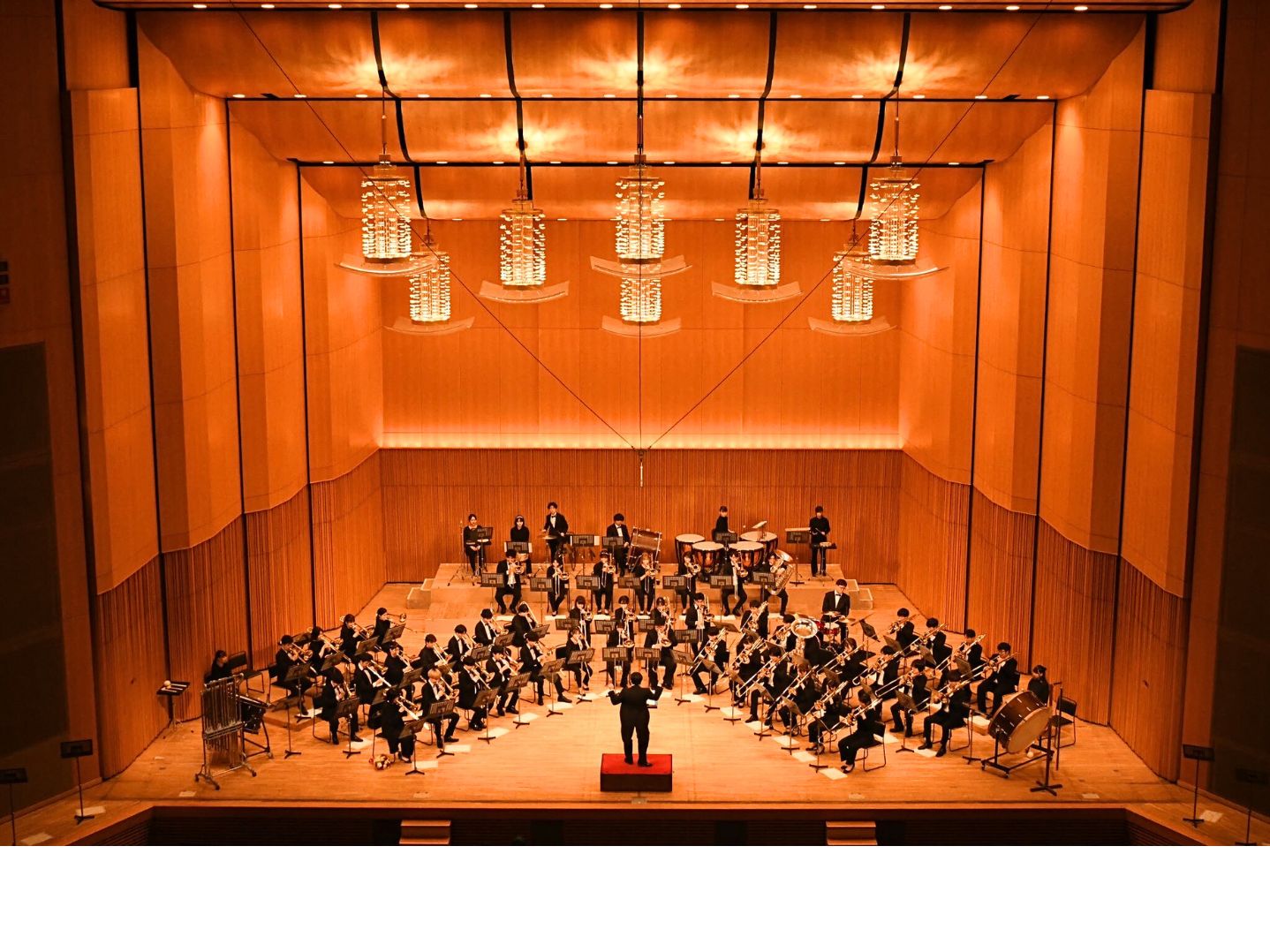

■定期演奏会

「管弦楽または合奏」の授業でSオケ・Aオケ2つのオーケストラ、「吹奏楽」の授業でAブラス・Bブラス2つの吹奏楽が組まれ、いずれも構成は学生のみ。本学ならではのスケールメリットです。Sオケは「シンフォニーオーケストラ定期演奏会」として、Aブラスは「シンフォニック ウインド アンサンブル定期・特別演奏会」として東京芸術劇場はじめ学外のコンサートホールで演奏会を開催しています。

■さまざまな演奏会

大学主催の演奏会に加え、キャンパスが目黒区・豊島区ふたつの区に位置することから地域連携コンサートをはじめ、ACT Projectが主催するコンサート、楽器店や外部団体が主催するものなど、本番が経験できる機会が多くあります。

■学生主体の演奏会

企画・運営まで学生が主体となり、楽器ごとに学外のホールで演奏会を実施。同族楽器からなる大編成での演奏など、それぞれが意欲的なプログラムを組んでいます。

ソロプレイヤーをはじめ、日本を代表するオーケストラや吹奏楽団、官公庁に設置される音楽隊の多くに卒業生が在籍しています。演奏技能をさらに磨くため、海外留学や大学院に進学するケースも多くあります。

管楽器の中では最も高音域を受け持つ楽器です。オーケストラにおいてはオーボエと並んで指揮者の真ん前に位置。歌でいえばソプラノのパートを請け負い、必然的にメロディを追う、管楽器の中でも花形楽器のひとつになります。その歴史は300年以上遡り、他の管楽器と比べるとリードがないことが特徴。楽器の構造自体は非常にシンプルで、音の鳴る原理が一つも入ってないので音を出すのは一番難しい管楽器と言えます。しかし、だからこそその音色は個性的で、楽器としての潜在的な音の幅広さと安定性があります。バッハやヨハン・クヴァンツら稀代の作曲家は、明るく、美しい音色を持つこの魅力的な楽器のために、多くのソナタや独奏曲を書き残しています。

ソリストから室内楽、吹奏楽、そしてオーケストラまで。フルートは活躍の場の多い楽器です。しかし、ソリストとしての演奏表現、室内楽やオーケストラなど合奏における役割や曲のレパートリーから、それぞれの場で求められる内容は、各分野によって異なります。ゆえに本学では、それぞれの分野の専任講師の元で基礎から応用まで万遍なく学んでいきます。

もともとプロ・アマ問わず、奏者人口の多い楽器であり、フルートだけの音楽イベントが開催されているほど。フルートを愛好する方々のための教室や発表の場も増えてきています。卒業後は演奏家としての道にとどまらず、講師として音楽教室を起業したり、音楽イベントを主催するなど、奏者人口の多さを背景に、さまざまな可能性が広がっています。

クラシック音楽の草創期には、すべての木管楽器を代表してフルートやファゴットも吹いていたのがオーボエ奏者です。その後ベートーヴェンの時代になると、一つひとつの楽器がより専門的になり、オーボエ奏者はオーボエだけに専念するようになりました。いまだにオーケストラのチューニングはオーボエを基準にして行われるほど、当時から重要な役割を担ってきた楽器になります。人間の声帯に近いダブルリードを使用するため、その音色は声楽のような聴く者の感性に直接訴えかける力を秘めています。そのためオーケストラでは印象的な旋律を担当することも多く、その時こそがオーボエ奏者であることに誇りを感じられる場面のひとつになるでしょう。

オーボエの魅力は、ダブルリードだからこそ出せる音色と表現力です。ほかの管楽器と呼吸法が異なるため各自の研究が必要です。本学ではより高いレベルの演奏を目指すために、自分のリードを作る訓練も行います。自分に合った良いリードを使ってしっかりとコントロールができれば、ほかの楽器にはできない唯一無二の豊かな表現力を引き出すことができます。それこそがオーボエを演奏する最大のよろこびと言えるでしょう。

卒業後にいきなりオーケストラに所属できるケースは稀。フリーの演奏家として室内楽などで経験を積み、自分の演奏技術や表現力をアピールしながら、オーケストラへの所属を目指します。または警視庁や消防庁、自衛隊などの官公庁に設置されている音楽隊への道も開けています。

バロック時代のシャリュモーというクラリネットの前身にあたる楽器を経て、17世紀から18世紀にかけてクラリネットは誕生しました。オーケストラの木管楽器の中で最も新しい楽器です。その最大の特徴は、閉管構造による倍音の豊かさ、音域の広さです。豊かな音量も最弱音もどちらも得意です。ヴィブラートを用いなくても表情豊かに演奏できる楽器でもあります。過去の偉大な作曲家にも愛された楽器で、モーツァルトとブラームス両方の作曲家によるソロ曲がある唯一の管楽器です。

ソリストでも通用することを目指す個人レッスンでは、コンクールへの参加も軸に据えた曲作りを行います。

楽譜から読み取ったメッセージを元にイメージを思い描きながら、聴く人を感動させる演奏を目指します。またアンサンブルで重要な役割を果たす楽器であることから、

1年次に同属アンサンブル、室内楽、吹奏楽の授業を通じてアンサンブルの基礎を磨きます。吹奏楽の授業は1、2年生からなるBブラス、3、

4年生からなるAブラスに分かれます。Bブラスは自分の役割やハーモニー作りなど合奏のポイントに慣れるため、基礎からしっかりと学んでいき、その成果を春学期、

秋学期の修了演奏会で披露します。Aブラスはプロの指揮者のもとで実践力を磨き、年に一度、定期演奏会を行います。オーケストラの授業は、

2年次は管打楽器のみでオーケストラの主要レパートリーを分奏し、3、4年次で実際のフルオーケストラで経験を積みます。オーケストラの授業は指揮者だけでなく、

各楽器の教授や講師も見守る中で進められ、気づくことがあれば、適時アドヴァイスを行なっていきます。

また年に2回、クラリネットアンサンブルコンサートを開催しています。小編成のオリジナル曲から40人近くの大編成でオーケストラのレパートリーを演奏します。エスクラリネットからコントラバスクラリネットまで多種に渡る特殊管を体験できるのも大きな魅力です。

16世紀の中頃から使われはじめたと言われ、木管楽器の中では古い歴史を持つ楽器です。そこから現代に至るまで、もっと大きな音や高い音がほしいなど、さまざまな作曲家の希望や要望によって、楽器自体が改良を重ねてきました。その結果、かつて2オクターブ半だった音域が、今では3オクターブ半へと飛躍的に拡大。音程も格段に向上しています。それにより高音で演奏されるソロの曲が数多く書かれたり、また、フラッタータンギングや重音などの現代奏法も生まれ、より豊かな感情表現ができるようになったのです。オーケストラではほかの楽器を低音で支える脇役を長きにわたって演じてきましたが、今では主役としてスポットライトを浴びるようにもなり、演奏するよろこびや楽しさがますます感じられる楽器になっています。

一般的にはじめる年齢が遅い楽器なので、入学時の段階では演奏で最も重要な左右の親指を使いきれない学生も多いのが現状です。そこで1~2年次ではエチュードに徹底的に取り組み、左右の親指を自在に使えるように基礎練習を積み重ねていきます。そして、3~4年次にはオーケストラスタディとして、オーケストラの楽曲の中でも難易度の高い箇所を抜き出し集中的に練習を行います。

ソリストのいない楽器のため、プロの演奏家を目指す学生にとって目標となるのはオーケストラへの入団です。そのため、少しでもプロの演奏力に近づけるよう実力よりもレベルの高い曲に積極的に取り組みます。また、年に1回、ファゴットだけで演奏会を開催。1年生から4年生まですべての学生と指導者が一緒に練習や演奏を行うことで、特に下級生にとっては学びが多く、大きく成長できる機会を設けています。

管楽器における木管楽器と金管楽器の橋渡し的、中庸な音色を出すために、ベルギーのアドルフ・サックスによって1846 年に発明された楽器です。吹奏楽、オーケストラを構成する楽器の中では、最も新しい部類に入ります。

サクソフォーンは人の声に近く、多彩な音を持つ反面、本当に美しい音色を作っていくことは難しいのですが、本学では基本的な奏法、美しい音色作りを大切にしながら、表現するための確かな技術力、表現力を重視した指導を行っています。中学、高校での部活動(吹奏楽)をきっかけに手にする人がほとんどで、やりはじめる年齢がピアノや弦楽器より遅い分、本学で修練を積むことで、実力が大きく伸び、才能が開花して夢をつかみ取っていく学生、卒業生はたくさんいます。

機能的にできているため音を出しやすい楽器ですが、人に感動を与える演奏というのはそこにすばらしい表現力が加わってこそ。そのために本学が力を入れているのは、美しい音色、表現するための確かな技術力、表現力の3つ。まずは美しい音色で吹けるよう、基礎力を徹底的に鍛えます。音作りの基本のロングトーン、ビブラート練習などを繰り返し行うことから始まり、スケール、エチュード、楽曲と演奏に必要なことを段階的に学んでいきます。室内楽の授業では、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンに分かれ、サクソフォーン四重奏を編成。2か月に1 回程度のペースでコンサート形式の発表があり、そこで指摘された改善点を次回の発表までに修正しながら、演奏力の向上を目指します。またメンバーや担当するサクソフォーンの種類をどんどん変えていくことで、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンのすべてを経験。プロの演奏家になった時に、どの楽器でも最高のパフォーマンスができるようにと、将来を見据えた指導を行っています。

もともとは狩猟で使う道具でしたが、時代とともに楽器に進化。管が長いため、金管楽器の中で最も演奏が難しい楽器と言われています。木管楽器や弦楽器と一緒に演奏することも多く、アンサンブルやオーケストラではほかの楽器とのつなぎの役割を担っています。加えて、オーケストラのほとんどの曲には、ホルンのソロパートが用意されています。そのため、ほかの楽器以上にオーケストラプレイヤーとしてのプレッシャーが高く、その分、演奏のよろこびややりがいを感じられる楽器なのです。

オーケストラにおいて弦楽器と管楽器を結びつける役割を担うことの多いホルンですが、木管楽器との関わり方も重要です。そのため、1年次には金管合奏に加えて、木管楽器とのアンサンブルとなる木管五重奏にも参加します。本学でこの両方のレッスンに参加するのは、木管楽器、金管楽器の中でもホルンのみ。管打楽器は仲間がいてこその楽器で、なによりチームワークが大切になるので、ほかの楽器とのレッスンを通して互いの音を聞きながら自分の位置を徹底的に把握していきます。そして、2年次のオーケストラスタディでは、管打楽器でオーケストラの曲を練習。3年次にはフルオーケストラを経験します。また、学外でのホルン合奏による演奏会も毎年恒例となっています。基本的に将来オーケストラで活躍できることを目的としたカリキュラムで、卒業後はオーケストラへの所属を目指します。

金管楽器の中では花形ともいえる存在で、オーケストラ全体の音に影響を及ぼしたり、楽曲中、最も高揚する場面で登場したりすることの多い楽器になります。始まりは紀元前3000年の古代エジプト時代のラッパにさかのぼり、以降、形や仕組みを変えながら、19世紀前半に現在のトランペットの形に落ち着きました。屋内外問わずに演奏ができるため、活躍の場も広い。昨今の小・中・高校での吹奏楽の人気によって、大学入学時のレベルが上がり、名手が育ってきたこともあり、今後の国際舞台での活躍が期待される楽器のひとつです。

本学では、フランス人を含む教授と講師が、1年生から4年生までのすべての学生を指導します。多様な経歴を持つ教授と講師は、各自の経験を生かし、ドイツやフランスなど海外の指導法を積極的に取り入れた指導を行っています。たとえば、ビブラートの使い方は国によって微妙に異なりますが、その違いを踏まえた指導を実施。また、フランス式のグループレッスンでは、全員の前で演奏を披露。互いに演奏を聴き、批評しあいながら、ほかでは得られない気づきを得ることで、音楽家としての成長を目指します。そして、その経験が海外のコンクールに出場した際に物怖じしない心構えを修得。国際レベルで活躍できる演奏家の育成につなげています。

15世紀後半に誕生し、その後、教会音楽や宮廷音楽を奏でるようになった楽器です。種類はソプラノ、アルト、テノール、バスがあり、アンサンブルとして宗教的な響きを奏でます。成人男性の声域に近い音域と肉声に近い甘い音色が特徴で、歌との相性が良いため、歌い手が歌いやすいよう目の前で音を与える役割を担うことも。一方で、オーケストラでは曲のスケールを大きく盛り上げるエネルギッシュなパートを担当することもあり、低音楽器として豊かな音量で、大切な場面ではホールを包みこむような表現もできる楽器になります。

本学では、オーケストラに入団するためのレッスンに重点を置いた指導を基礎から展開しています。たとえば、作曲家ごとの音符の考え方、つまりは各作曲家によって異なる、スタッカートの形、レガートの置き方、吹き方や音符の保ち方などを学びながら、将来の活躍を目指す学生を指導します。また、トロンボーンだけのオーケストラスタディや、金管群・木管群・打楽器群でのオーケストラの授業なども用意。学生の人数が多い本学では、複数の金管・木管パートを毎回異なるメンバーで組めるため、各学生にとってさまざまな経験を積める貴重な機会となっています。

卒業後の進路は、オーケストラや吹奏楽団、音楽教室の講師、海外の音楽大学への留学などさまざま。多くの学生が音楽の道に進んでいきます。ソロでの演奏、またアンサンブルとしての役目が多くなるため、演奏技術はもちろん、周囲の人たちとの調和を大切にすることもトロンボーン奏者として重要。近年のさまざまな施策の成果として、オーケストラに入団する学生も輩出しています。

現在のテューバのルーツとなるバステューバが完成したのは1830年代。歴史が浅いこともあり、今でも機能的に進化を続けている楽器です。アンサンブルや合奏では一番低い響きを担当。全体の土台となって華のあるプレイヤーや楽器をしっかりと引き立たせることが、テューバのやりがいのひとつになります。また心地よくホールを響かせることができた時の心地よさは格別です。ほとんどのオーケストラでテューバ奏者はひとりですが、音域が広いため、上下に分かれたパートもすべて吹きます。大きな楽器ではありますが、実際に使う息の量はフルートとさほど変わらず、華奢な女性でも吹くことができます。声を出しながら演奏する重音奏法や、ビート感を出すリップビートなどさまざまな特殊奏法もあり、表現の幅も広がっている楽器です。

本学のさまざまなカリキュラムの中でも特に大切にしたいのが、テューバの活躍の場であるアンサンブルや合奏の授業です。ユーフォニアムなどほかの楽器と演奏することで、共に吹いている人の息遣いや音程感、音のタッチなどを聴く癖をつけることができます。歴史の浅い楽器なので、テューバが生まれる以前に、ほかの楽器のために作られた曲を演奏する機会が多いことも特長です。そのため、さまざまな楽器の理解を深めることがテューバの上達につながることも。新しい楽器だからこそ、ほかの楽器から学べることがたくさんあるのです。

卒業後はオーケストラ以外に、自衛隊音楽隊や警察音楽隊に所属したり、教職に就くなどさまざま。フリーランスとしてプロを目指す人もいます。

金管楽器の中で歴史が新しく、その分、機能的で扱いやすく設計されているのが特徴。その魅力は男性の声に近い中低音域の柔らかい音色にあります。4本のピストンを駆使して超絶技巧もこなします。活躍の場は吹奏楽やブラスバンド(金管バンド)が中心ですが、オーケストラの中や金管アンサンブルでも使用されています。メロディを演奏することもあれば、対旋律を担当することもあり、なんでもこなせるいわばユーティリティープレイヤー。時には吹奏楽やオーケストラをバックに従えて、ソロで演奏することも。

本学の指導では基礎的な奏法を基礎練習やエチュードで修得し、正しい奏法を身につけ、表現する幅を広げていきます。合奏の授業では演奏会を行う機会も多く、ひとつのことをみんなで行う一体感や音がそろった時の満足感など、ひとりでは味わえないよろこびを得られます。また、演奏家としてだけではなく、将来、指導者になった時の指導法なども修得していきます。

卒業後はコンクールで上位の成績を残すことができればソロの演奏家として仕事が広がることもありますが、多くの人は、吹奏楽団に活躍の場を求めたり、ソロやアンサンブルで活動。全日本吹奏楽連盟の加盟団体が1万4000団体を超える昨今では、指導者として吹奏楽の素晴らしさを伝える道も開けています。

打楽器には大きく分けて膜質打楽器、金属打楽器、木質打楽器、鍵盤打楽器があり、時には叩いて音が出るオモチャのようなものまで含まれます。色彩感溢れる音で静から動までの音楽を彩るさまざまな打楽器の中には、オーケストラでは全体をリードする役割を担い第2の指揮者と言われるほど重要な存在となっているティンパニや、ソロ楽器としても本領を発揮するマリンバのようにひとつの楽器自体が未だに進化を続けているものもあり、未来に向かうさらなる可能性と、打楽器演奏でしか味わうことのできない楽しさが広がっています。多くの打楽器の基本奏法は単純なようですが、それでいて、実は美しい音を出すことが難しく、本学ではそのための指導を徹底的に行います。

専門楽器をティンパニ、小太鼓、マリンバのいずれかから選んで受験をしますが、その受験楽器の「専攻生」となるわけではなく、入学してからはみんなが同じ「打楽器専攻生」です。2人の先生につくダブルレッスン制を取っており、1,2年次ではマリンバ(鍵盤打楽器)と打楽器(パーカッション)を両方学び、3年次からはレッスン受講楽器の枠は外して1人ひとりが希望する自らの課題により深く取り組んでいきます。

さまざまな楽器を学ぶことができる環境の中で、卒業時にはいちばん得意な楽器が受験の時に選んだ楽器とは違う楽器になっている、という人も珍しくありません。ソロ演奏の練習が十分にできるのは無論のこと、オーケストラ、吹奏楽の授業も大変充実しており、全員がオケ、吹奏楽の本番を大ホールで経験して卒業できることも大きな魅力です。もちろん打楽器アンサンブルの授業もあり、その授業を経た本学打楽器科の打楽器アンサンブルの実力には定評があり、学生主催の演奏会などではいつも高い評価をいただいています。

1年生の打楽器アンサンブル授業内にはオーケストラスタディの講座を含めており、オーケストラの色々な曲のパートの指導を少人数で個人レッスン同様に受けることができます。教員には国内外で活躍している、オーケストラの打楽器奏者やコンクールでの優勝経験者が名を連ね、それら教員と学生が共に学ぶ中、学生からは毎年のように国内外のコンクールでの優勝者、入賞者を輩出し、オーケストラ、吹奏楽団に入団して活躍している卒業生も多くいます。加えて演奏家の道だけではなく、指導者として音楽のすばらしさを伝えている人達も多く、そんな多方面で活躍するOB・OGとの繋がりも本学打楽器科の強さのひとつです。