音楽文化教育専攻は、2024年度より教育内容と教授陣を大幅に拡充しました。あらゆる角度からの音楽の学びを通して幅広い教養(リベラルアーツ)を修得し、社会のさまざまな分野において未来を拓く力のある人材を輩出します。音楽の学びを深めつつ演奏も学修したい、音楽の学びを音楽に関係する職業で活かしたい、音楽の学びをきっかけとして新たな可能性を追求したい、と考えている方々の入学を待望します。

「音楽文化教育専攻」という専攻名には、“「音楽」についてあらゆる角度からアプローチする”という意味合いが込められています。本専攻で音楽について幅広く多様な角度から学び、それを社会でのさまざまな活動にどのように生かしていくかを一緒に考えましょう。「変化の激しい現代社会の中で、音楽をベースとして社会のさまざまなシーンで活躍できる多様な人材を育てること」がコンセプト。従来の器楽・声楽・作曲等の専攻のように特定の分野での技能を磨くことよりも、音楽の多角的な側面について語り、論じ、新しい企画を立てていくための実務・研究スキルを磨くことに重点を置いています。

音楽大学は、「音楽家」を育てるためだけの場所ではありません。本専攻の学生たちの将来像は、教員をめざす人、演奏教育や生涯学習の場に進みたい人、音楽業界をめざす人、新たな文化創造の担い手をめざす人など、さまざまです。実技の鍛錬を主眼とする専攻ではないので、これまで続けてきた実技を深めながら視野を広げていくことも可能です。反対に、実技を履修せずにPCを駆使して地域に関わるプロジェクトに没頭してみることも可能です。

「音楽文化教育専攻」は、音楽のチカラを社会に発信し、還元していく仕組みを考える専攻です。高校生の皆さん、これまで音楽を続けてきたこと、これからも続けることのは、皆さんの人間力を支える土台となります。ぜひ、大学においても音楽を続け、本専攻の幅広い学びを通して音楽のチカラを自分の力へと変えていってください。本専攻が目指すのは、社会の変化に対応した、新たな音楽教育の可能性を切り拓くこと。これまでの音楽大学にはない、新しい学びが皆さんを待っています。

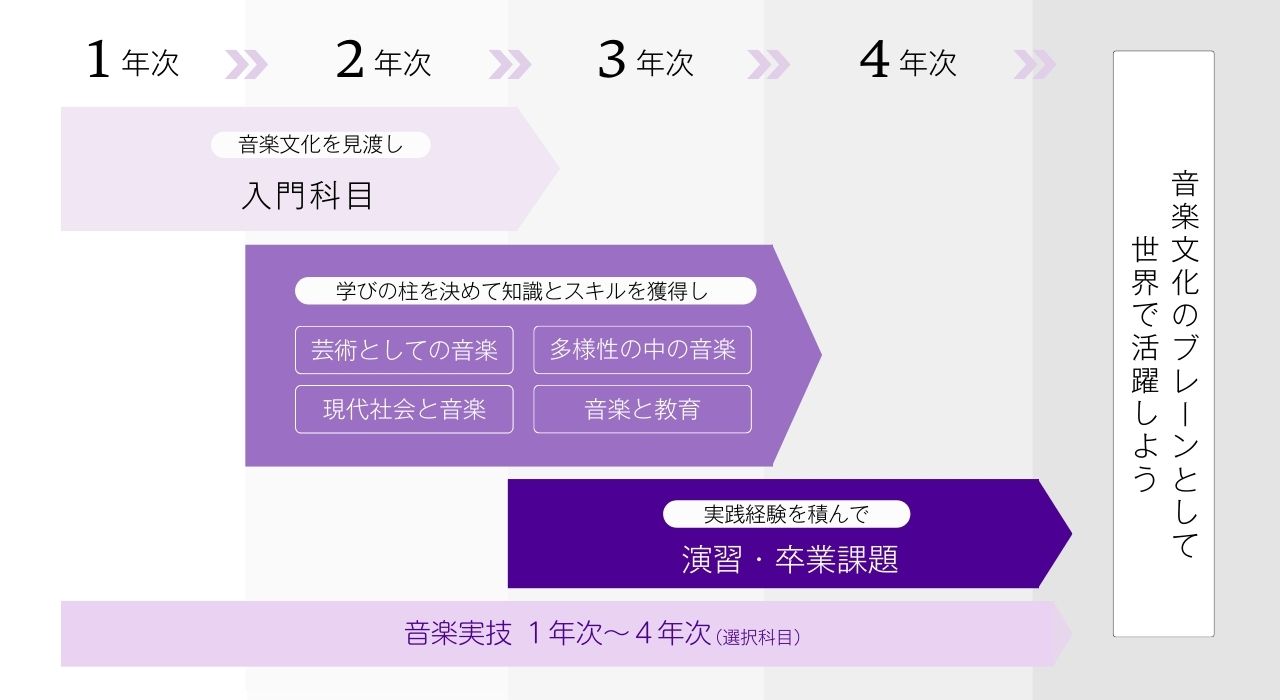

2024年度より、音楽や音楽文化の学修の視点を、「芸術としての音楽」「現代社会と音楽」「多様性の中の音楽」「音楽と教育」の4つの学びの領域に拡充しました(下図参照)。私たちの周りにある音楽は多様であり、また大学生が関心をもつ分野も多様であるため、従来の音楽教育学、音楽学といった領域に加えて、音楽の社会的側面、科学的側面、民族的側面等、さまざまな方向からの学びができる環境として4領域を設定しています。こうした幅広い領域の中で、音楽を科学的に探求し、幅広い教養(リベラルアーツ)を修得していきます。

また、多様な関心分野の学生同士がお互いに自分の問題意識をわかりやすく伝えたり、討論したりする場を多く設けることにより、発信力、理解力、解決力、共感力を高めていきます。1年次に音楽文化教育入門で音楽に関わる多様な学びの概観を得たのち、2年次からは各領域の授業を選択履修。3年次に各自の研究課題を絞った上で、4年時には一人ひとりがそれぞれの卒業課題に取り組むというカリキュラム構成になっています。

従来型の講義に加えて、少人数による発展型ゼミナールや、学外での実践やPCでの創作を伴うプロジェクト型授業、実技を伴うワークショップなどの協働型授業を設け、より主体的かつ専門的な学びを可能にします。また、地域、科学博物館、医療機関などとの連携プロジェクトを実施予定。異分野・異業種との協働経験を通して、音楽文化のダイナミズムに触れ、幅広い教養を身につけることができます。

社会で即戦力となるスキルを養うためにゼミナール型/参加型の授業を多く設定している点が、他専攻にない大きな特徴です。大学周辺地域との連携や他専攻との連携により、学内外の多様な人々と接するプロジェクトに参加する機会があり、さまざまな制作/研究の場を豊富に体験できることが、卒業後のキャリア選択と実務に生かされます。こうした制作や研究の実務にPCスキルは必須ですので、入学時には、実践型授業に活用しやすいiPadを支給する予定です。

演奏実技は選択制。これまで楽器等を続けてきた人にとって、実技を学び続けることには大きな意義がありますので、4年間実技レッスンを受け続けることが可能です。また反対に、実技の修得よりも研究や制作に力を入れたいという人の場合には、実技レッスンをまったく受けないことも可能です。音楽文化教育専攻の学費は他専攻よりも40万円(年間)低く設定されていますが、実技レッスンを選択する場合のみ40万円(年間)プラスとなり、他専攻と同様の学費となります。